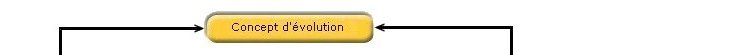

classification des êtres vivants

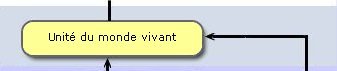

Classer les êtres vivants c’est rechercher leurs

points communs pour effectuer des regroupements, c’est rechercher une

certaine unité dans la diversité. Des résultats de cette activité

naît la notion de parenté entre les êtres vivants : plus des

êtres vivants présentent des caractères (appelés également

" attributs ") en commun, plus ils sont apparentés.

On devine derrière ces " parentés " une idée d’évolution.

Classer selon certains critères : homologie et analogie

Classer selon certains critères : homologie et analogie

Il existe un obstacle majeur aux parentés ainsi trouvées. Les liens de

parenté ainsi établis reposent intégralement sur le choix des

critères de comparaison. Sont-ils tous fiables ?

Il existe un obstacle majeur aux parentés ainsi trouvées. Les liens de

parenté ainsi établis reposent intégralement sur le choix des

critères de comparaison. Sont-ils tous fiables ?

Si le critère principal choisi est par exemple le

milieu de vie : requin et dauphin sont les plus apparentés, ils

partagent ce milieu de vie en commun.

Si " l’allure " général des

animaux est comparé : requin et dauphin sont les plus apparentés,

ils ont une morphologie semblable, des nageoires…

Si le critère retenu est, soit l’appareil

respiratoire, soit le mode de reproduction (et les organes

associés) : alors le dauphin et le chien sont les plus

apparentés.

Il faut bien catégoriser les critères de

comparaison.

Tout d’abord, on ne peut comparer que ce qui est

réellement observé : les liens de parenté sont établis sur la

base des ressemblances et non des différences. Dire que deux êtres

vivants présentant de nombreuses ressemblances sont très apparentés

est probablement juste, par contre dire que deux êtres vivants

présentant peu de ressemblances (ou beaucoup de différences) sont peu

apparentés est faux. Les parentés ne peuvent s’établir qu’à

partir de trois êtres vivants dont deux seront plus apparentés

entre eux qu’avec le troisième, car ils présentent davantage de

caractères en commun. Dans le même esprit, c’est bien le partage de

caractères existant en commun qui est pris en compte et non pas l’absence

de caractère. Ainsi on ne décrit plus un groupe d’êtres vivants par

les caractères qu’il n’ont pas mais par ceux qu’ils ont et

partagent avec d’autres (on peut dire qu’il existe des Vertébrés,

ce sont les animaux qui possèdent un squelette axial interne formé de

vertèbres, mais on ne peut plus parler " d’Invertébrés "

dans les classifications actuelles).

Ensuite le milieu de vie ne permet pas d’effectuer

des liens de parenté : le monde vivant regorge d’exemples

montrant des êtres vivants fortement apparentés vivant dans des

environnements très différents (même chose concernant des individus d’une

même espèce) et inversement, des êtres vivants très différents

partageant les mêmes environnements.

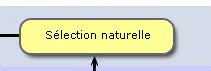

Des morphologies particulières observées résultent

d’un " tri sélectif ", conséquence de l’action

de l’environnement sur les êtres vivants (voir la partie sur la

sélection naturelle) : la convergence de morphologie entre le

dauphin et le requin est le résultat de deux histoires évolutives

différentes mais concernant deux animaux dont la morphologie est

adaptée à la nage. Par contre, si on regarde de plus près leur mode

de locomotion, on remarque que le requin a effectivement des nageoires

constituées de rayons cartilagineux alors que le dauphin a des pattes

constituées de doigts osseux (comme nous) mais rapprochés les uns des

autres et recouverts par un épiderme qui n’individualise pas ces

doigts. Ces caractères morphologiques qui se ressemblent du fait de l’environnement

sont nommés caractères analogues. Les caractères analogues sont

associés à des fonctions et ne reflètent pas toujours des liens de

parenté. Ces caractères ne peuvent donc pas être pris en compte pour

effectuer des regroupements et donc des classements ou classifications

évolutives.

Nous utiliserons donc ce que l’on appelle des caractères homologues

pour effectuer des comparaisons. Ces caractères homologues ont tout d’abord

été des caractères provenant de comparaisons anatomiques (et non

morphologiques) ; on effectue actuellement des comparaison de

molécules homologues.

Nous utiliserons donc ce que l’on appelle des caractères homologues

pour effectuer des comparaisons. Ces caractères homologues ont tout d’abord

été des caractères provenant de comparaisons anatomiques (et non

morphologiques) ; on effectue actuellement des comparaison de

molécules homologues.

|

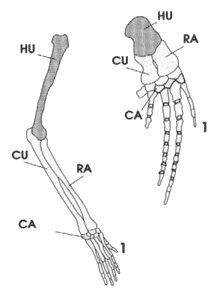

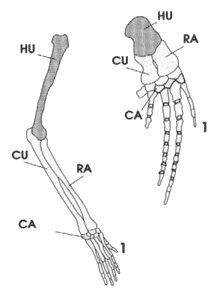

Si on compare la nageoire du requin et les pattes du

dauphin ainsi que du chien :

D’un point de vue morphologie (forme générale),

ce sont des caractères analogues (les formes sont en relation avec l’adaptation

au milieu de vie)

D’un point de vue anatomique (organisation

interne), ce sont de caractères homologues (les formes semblables sont

en relation avec les parentés)

Ci-contre : squelettes de membres

antérieur de chien et de dauphin. Le requin ne possède pas d'os dans

sa nageoire.

|

Comment savoir si les critères choisis pour classer des êtres vivants

correspondent à des caractères homologues et non analogues ?

Comment savoir si les critères choisis pour classer des êtres vivants

correspondent à des caractères homologues et non analogues ?

Activité : effectuer des regroupements

Activité : effectuer des regroupements

Pour effectuer des regroupements d'êtres

vivants selon leurs parentés on réalise des groupes emboîtés

construits à partir des attributs (ce qui veut bien dire "ce que

les êtres vivants ont") qu'ils possèdent en communs. Le terme

"attribut" désigne aussi bien un caractère (qui sera

présent ou absent : donc deux possibilités) qu'un état de caractère

(qui lui peut présenter plusieurs variantes).

|

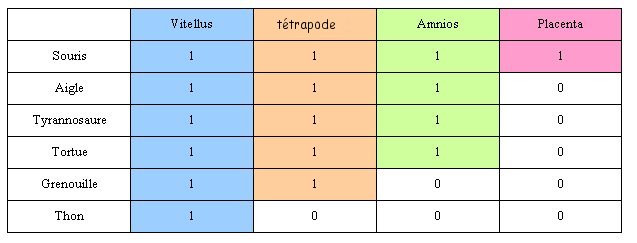

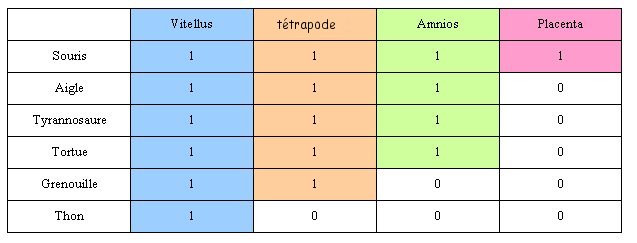

Par exemple, les six animaux du tableau ci contre

vont être décrits selon 4 attributs. L'observation permet d'établir

un tableau comparatif dans lequel "1" indique la

présence du caractère considéré et "0" indique

l'absence de ce caractère.

Remarque : les 4 attributs utilisés ici sont des

"caractères" au sens strict. Il serait également

possible, à partir du caractère "tétrapode"

d'effectuer d'autres comparaisons plus poussées en tenant compte

des états de de caractère. Les nouveaux attributs seraient alors

"5 doigts avec pouce non opposable", "5 doigts avec

pouce opposable", "un seul doigt", "2

doigts"... on voit qu'il existe plusieurs attributs quand on

envisage des "états d'un caractère". |

|

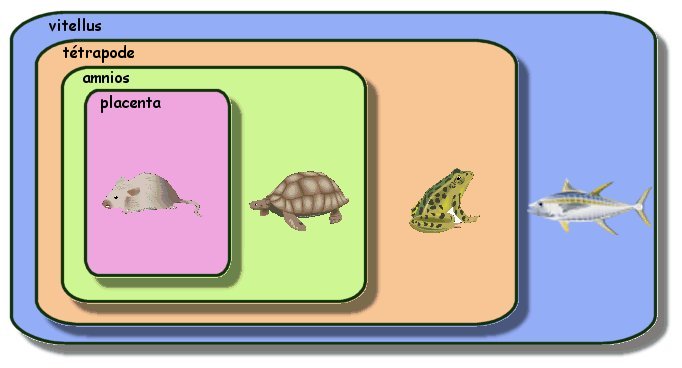

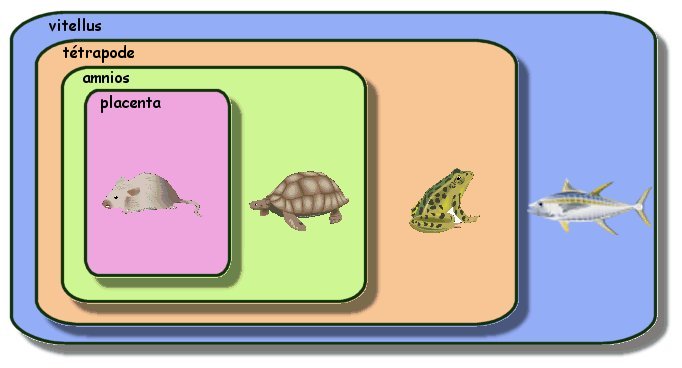

Comment passer du tableau de comparaison

(que l'on pourrait nommer également "tableau d'attribution")

à une classification emboîtée ?

La règle est que les regroupements ne

peuvent se faire qu'en tenant compte des attributs présents et donc

partagés ou non par les êtres vivants. Ainsi, les 6 animaux décrits

peuvent tous être regroupés dans une même "boite"

correspondant à la présence du caractère "vitellus". parce

qu'ils possèdent tous ce caractère en commun, ces animaux sont

apparentés. Si on considère le caractère "tétrapode",

celui-ci est partagé par par tous les animaux décrits sauf le thon. La

règle stipule donc que l'on peut regrouper les autres animaux dans une

boite correspondant à la présence de 4 membres mais on ne créé pas

de boite "absence de pattes". En effet, on ne peut apparenter

les êtres animaux que sur la base du partage de caractères, pas sur ce

qu'il ne partagent pas. En d'autres termes la présence de caractère

est une preuve, un fait observable indiscutable, alors que l'absence de

tel ou tel caractère ne permet aucune interprétation.

|

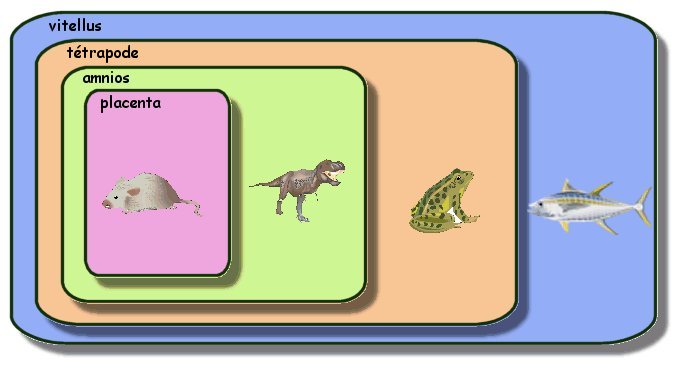

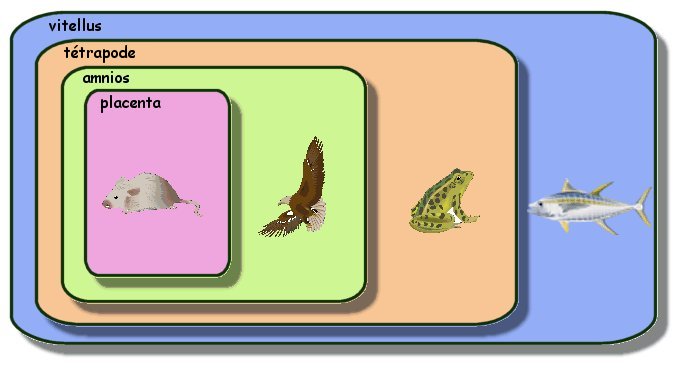

Un exemple de classification emboîtée : Tous les êtres vivants décrits dans l'image ci contre sont

inclus dans la boite (groupe) bleue : cela signifie qu'ils ont

tous en commun l'attribut "vitellus".

Si l'on considère l'attribut "tétrapode" :

souris, tortue et grenouille le possèdent. Ils sont donc inclus

dans cette boite (ou groupe) . Par contre le thon en est exclu

mais il n'a pas été créé pour autant un groupe "non

tétrapode".

|

|

Règle des parentés : plus deux êtres

vivants partagent des attributs en commun plus ils sont

apparentés. Ici la souris et la tortue partagent 3 attributs en commun

(amnios, tétrapode et vitellus), ce sont les deux animaux les

plus apparentés parmi les 4 décrits. |

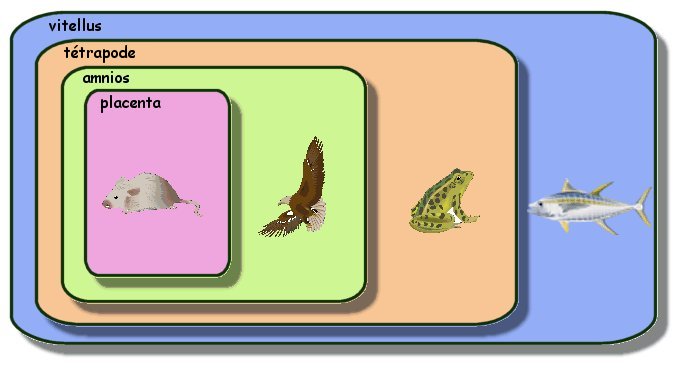

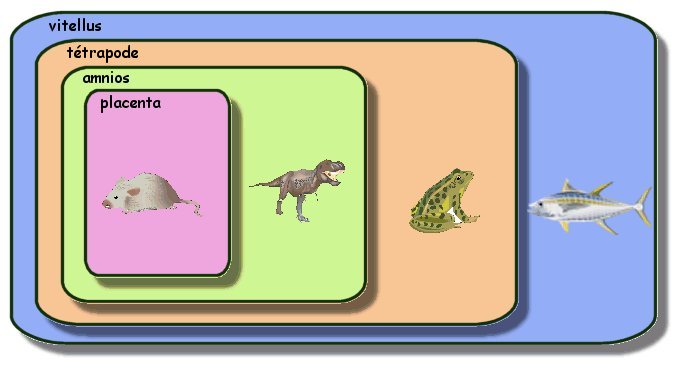

Autres emboîtements possibles

|

|

|

De la même façon on peut placer

l'aigle ou le tyrannosaure dans la même boite que la tortue. Il

est intéressant de constater que cette méthode permet de placer

des fossiles (tel le dinosaure) dans les boites. La méthode

consiste bien à montrer des liens de parenté et non à

reconstituer des généalogies. |

Vous

pouvez télécharger "évolcarest" pour effectuer des

classifications emboîtées : à partir du sommaire vous devez effectuer

les deux activités "classer1" et "classer2" Vous

pouvez télécharger "évolcarest" pour effectuer des

classifications emboîtées : à partir du sommaire vous devez effectuer

les deux activités "classer1" et "classer2"

|

Lien

pour télécharger et installer évolcarest |

|

D'autres logiciels téléchargeables pour étudier les liens de parenté

et classer les êtres vivants :

|

Lien

pour télécharger et installer phylogène |

|

|

Lien

pour télécharger et installer phyloboite |

|

|

Lien

pour télécharger et installer phylogénia |

|

Comment passer des classifications par emboîtement à la figuration

d’arbres phylogénétiques Comment passer des classifications par emboîtement à la figuration

d’arbres phylogénétiques

|

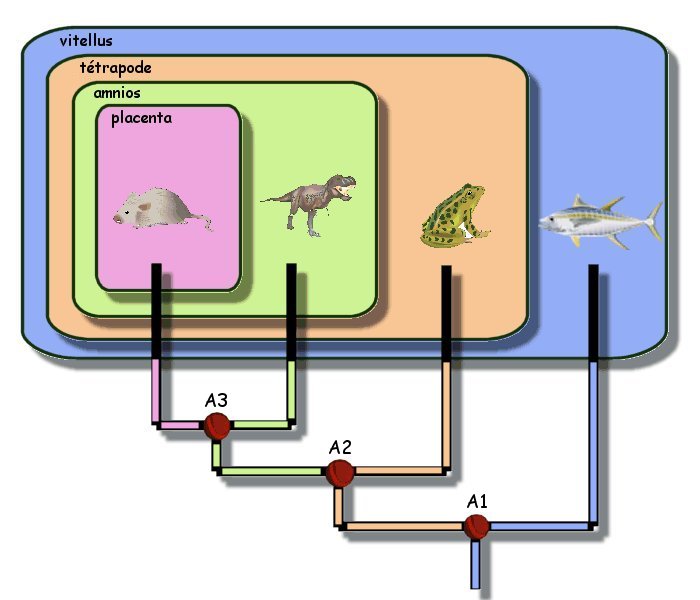

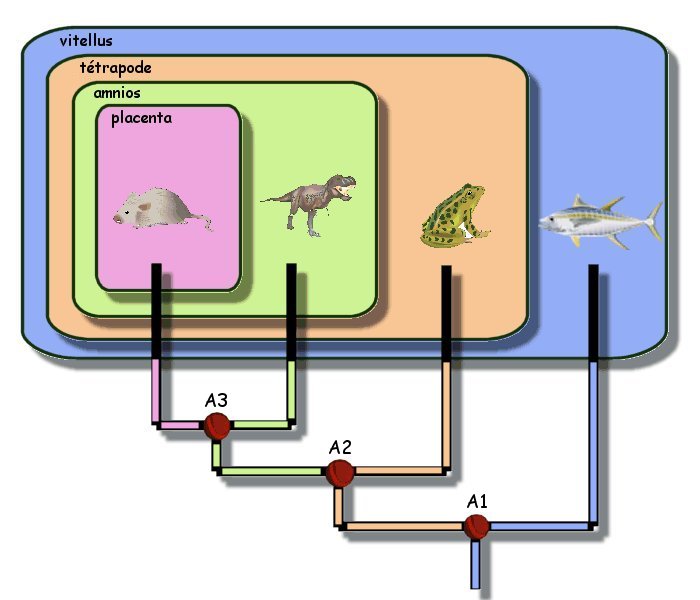

A partir de la classification emboîtée, il est

possible de fabriquer un arbre phylogénétique.

On considère que si deux êtres vivants possèdent un attribut

en commun, c'est qu'ils ont eu un ancêtre commun possédant cet

attribut. A partir de cet ancêtre commun, deux lignées ont

divergé de façon aléatoire et indépendante, pour donner deux

espèces proches.

Par exemple le tyrannosaure et la souris partagent l'attribut

"amnios" : ils ont eu un ancêtre commun (noté A3)

possédant cet attribut. Par la suite l'attribut

"placenta" (en rose) est apparu dans une seule des deux

lignées.

Graphiquement, on représentent les liens de parentés ainsi

établis par des branches. Chaque "nœud" (en rouge

foncé sur l'image) représente l'ancêtre commun aux êtres

vivants situés au dessus.

|

|

|

Ainsi A1 est l'ancêtre commun aux 4

animaux décrits : il possédait l'attribut "vitellus"

(en bleu) puisque cet attribut est partagé par les 4 animaux.

Dans une lignée divergente apparaît alors l'attribut

"tétrapode". cet attribut étant partagé par la

souris, le dinosaure et la grenouille, ces 3 animaux ont tous un

même ancêtre commun noté A2, possédant cet attribut. de proche

en proche on établit un arbre phylogénétique dans lequel chaque

branche symbolise un lien de parenté.

Remarque importante : Les branches de l'arbre

phylogénétique figurent des liens de parenté et non une

généalogie. L'arbre phylogénétique n'est pas un arbre

généalogique dans lequel figurent les "filiations"

d'une espèce à une autre. C'est pourquoi dans un arbre

phylogénétique tous les êtres vivants sont placés à une même

hauteur, y compris les représentants fossiles.

|

Notions de

caractères dérivés et ancestraux Notions de

caractères dérivés et ancestraux

Un caractère ou un état de caractère peut être qualifié de dérivé

ou bien d'ancestral.

Un caractère ancestral est un caractère

partagé par deux êtres vivants et donc qui existait chez leur ancêtre

commun. un caractère dérivé sera, par conséquent, un caractère qui

n'existe que chez l'une ou l'autre des deux espèces apparentées. La

dénomination "ancestral" ou "dérivé" pour un

caractère donné est donc relative et ne peut s'utiliser qu'en parlant

d'espèce précises. En effet, un caractère peut être considéré

comme ancestral pour certaines espèces mis dérivé pour d'autres.

En reprenant l'exemple figurant dans

l'image ci-dessus :

-

le caractère "vitellus"

peut être considéré comme un caractère ancestral pour les 4

animaux : ce caractère est partagé par ces 4 animaux et était

donc présent chez leur ancêtre commun noté A1.

-

le caractère "tétrapode"

peut alors être considéré comme un caractère dérivé de la

lignée menant aux grenouilles, dinosaures et souris, par rapport à

la lignée menant aux thons. Ce caractère n'existe pas chez leur

ancêtre commun à tous, il n'est pas ancestral, mais dérivé.

-

mais le caractère

"tétrapode" peut être considéré comme ancestral si on

exclue les poissons de l'étude : c'est en effet un caractère

commun à tous les tétrapodes et donc un caractère possédé par

l'ancêtre commun à tous les tétrapodes.

En définitive, la désignation d'un

état dérivé ou ancestral pour un caractère n'est valable que pour

une phylogénie donnée et construite. Il est également intéressant de

comprendre que seuls les états dérivés permettent l'obtention de

différents groupes et de créer des apparentements. Dans l'exemple déjà

utilisé, il aurait été impossible de créer des emboîtements

uniquement avec des caractères partagés par tous (les 4 animaux

seraient tous dans une même boite et donc impossibles à apparenter les

uns par rapport aux autres) : c'est bien la présence de caractères

dérivés qui a permis de constituer des emboîtements de plus en plus

restrictifs.

Des

phylogénies à partir de comparaisons de caractères moléculaires Des

phylogénies à partir de comparaisons de caractères moléculaires

Il existe des molécules communes aux êtres vivants

ayant des ancêtres communs. On cherche à regarder les différences

dans ces molécules pour établir des phylogénies moléculaires. On

parle d’ailleurs de molécules homologues s’il y a similitude des séquences

nucléotidiques et/ou polypeptidiques (au moins 20% d’homologie ou de

similitude des séquences).

Toutes les molécules ne sont pas utilisables pour établir

des liens de parenté : seules celles pouvant à la fois se " transmettre "

à la descendance et " évoluer " sont utilisables.

De ce fait, seul l’ADN est utilisable. On y adjoint la possibilité

d’utiliser les polypeptides qui, bien que non transmis directement

d’une génération à l’autre pour la plupart, sont issus de la

transcription et de la traduction des gènes de l’ADN ; il sont

des indices imparfaits des séquences nucléotidiques de l’ADN (" l’imperfection

vient de la redondance du code génétique pour certains acides aminés).

Autre limite à l’utilisation des molécules :

il faut que la molécule étudiée soit partagée par un grand nombre

d’individus ou d’espèces puisqu’il s’agit d’établir des

liens de parenté. Plus la molécule est partagée par un grand nombre,

plus les relations de parentés seront vastes.

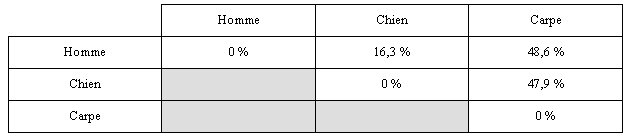

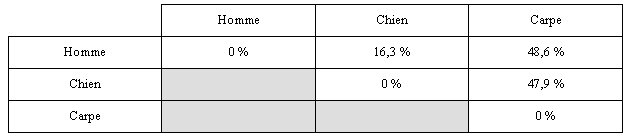

Un exemple : établir des liens de parentés à

partir de la comparaison des séquences des globines a

des vertébrés.

L’hémoglobine est une protéine formée de quatre

sous unités appelées globines. Chaque globine correspond donc à une

chaîne précise en acides aminés (qu’il est possible de séquencer)

associée à un hème (partie non polypeptidique permettant le transport

d’une molécule de dioxygène).

-

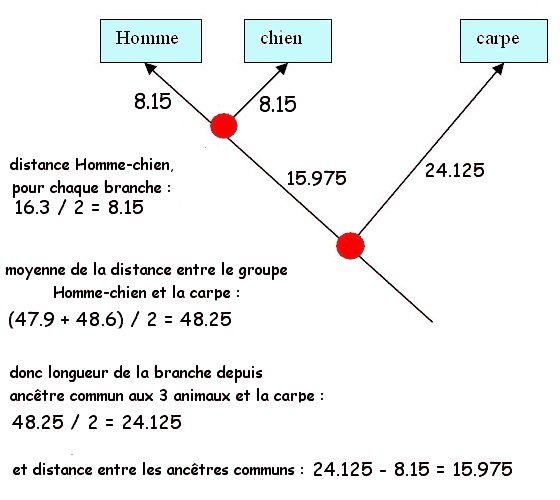

Comparaison Homme-chien : 16.3 % différences

-

Comparaison carpe-chien : 47.9 % différences

-

Comparaison Homme-carpe : 48.6 % différences

Les différences correspondent au nombre d’acides

aminés différents quand on compare des séquences deux à deux. Ces

valeurs peuvent être reportées dans un tableau des différences ou

tableau des dissimilitudes.

On remarque que la parenté moléculaire est plus

grande entre l'Homme et le chien : Ce sont les deux espèces dont les

globines a présentent le moins de différences.

Les Hommes et les chiens sont plus apparentés entre ex qu’avec la

carpe.

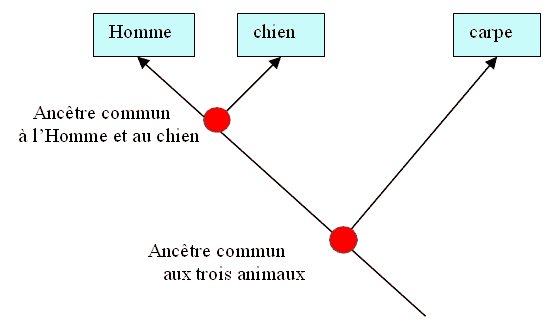

On en déduit qu’il existe un ancêtre commun à

l'Homme et au chien plus récent dans le temps que l'ancêtre commun aux

trois animaux. Les lignées Homme-chien se sont séparées plus tard que

la lignée carpe avec ancêtre commun à l'Homme et au chien.

On retranscrit alors ces informations sous la

forme d’un arbre phylogénétique :

Remarques : Si on utilise un vocabulaire rigoureux, il ne

s’agit pas d’un arbre " phylogénétique " au

sens strict mais d’un arbre " phénétique ". En

effet, cet arbre correspond à une comparaison brute des molécules sans

se poser la question des possibles convergences moléculaires dues à

des mutations reverses : en effet, même si le cas est

statistiquement rare, il est possible qu’une mutation intervienne sur

un nucléotide déjà changé et permette de retrouver la séquence

initiale.

Exemple :

ATTACGGCT devient AATACGCT par une première

mutation, puis redevient ATTACGGCT par une seconde mutation. Il y a un

retour à l’état initial ou ancestral de la séquence.

De plus, à cause de la redondance du code génétique,

certaines mutations de l’ADN ne se répercutent pas dans la séquence

du polypeptide traduit (on parle de mutations silencieuses) : dans

ce cas, la comparaison de séquences polypeptidiques peut (et c’est fréquent)

cacher certaines évolutions. Il est donc préférable de comparer des séquences

nucléotidiques plutôt que des séquences polypeptidiques.

La comparaison des molécules permet d’accéder à

des valeurs chiffrées (ce qui n’est pas le cas des comparaisons au

niveau des organes qui sont davantage " qualitatives "

avec des résultats en terme de présence et/ou d’absence de tel ou

tel caractère homologue).

Il est donc possible de tenir compte de ces valeurs

pour tracer des arbres dont la longueur des branches (qui représentent

les liens de parenté) indiquera une distance génétique : plus la

branche est longue, plus la distance est grande.

Des recherches avec des molécules peu évoluées

(ADN ribosomal, cytochrome C : pigment respiratoire) on permis de

remonter la phylogénie jusqu'aux bactéries. C'est l'association des différentes méthodes qui

permet d'établir des phylogénies les plus proches possibles de la réalité

possible de l'évolution.

|