Innovation génétique et complexification

du génome

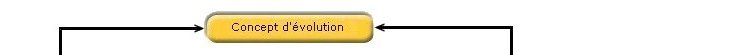

Quel est le moteur de l’évolution ? Quel est le moteur de l’évolution ?

Lamarck pensait que les êtres vivants

évoluaient en se transformant graduellement (conception gradualiste de

l’évolution) parce qu’ils s’adaptaient à leur environnement.

Ainsi les girafes ont un long cou parce qu’elles se sont

progressivement mises à manger les feuilles en haut des arbres. Lamarck

est à l’origine du concept d’évolution par adaptabilité autrement

déclinée par " la fonction créé l’organe ". Le

moteur de l’évolution est donc environnemental.

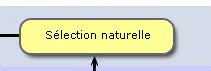

Darwin précise ce concept d’adaptabilité

avec la sélection naturelle. Il s’appuie sur les thèses

malthusiennes (économiste) en proposant que, non seulement l’organisme

doit s’adapter à son environnement, mais que l’environnement

sélectionne les individus les plus aptes.

Les découvertes successives en

génétique au cours du 20ième siècle ont montré qu’on

ne peut plus considérer l’environnement comme un moteur de l’évolution

mais plutôt comme un acteur qui arrive en fin de processus.

L’évolution des êtres vivants s’observe

par la diversité des êtres vivants, diversité qui est relative puisqu’à

pondérer avec les également nombreuses ressemblances entre les êtres

vivants. Comment proposer de nouvelles formes de vies à partir d’une

seule, sans intervention de l’environnement ?

Les mutations permettent une innovation génétique

Les mutations permettent une innovation génétique

Un changement de séquence dans un gène est appelé

mutation. Ce sont ces changements de séquence qui sont à l’origine

de la variabilité observée entre les êtres vivants. Un changement de séquence dans un gène est appelé

mutation. Ce sont ces changements de séquence qui sont à l’origine

de la variabilité observée entre les êtres vivants.

Les mutations se font au hasard : ce sont des

" accidents " qui se produisent de manière

aléatoire à certains moments de la vie cellulaire :

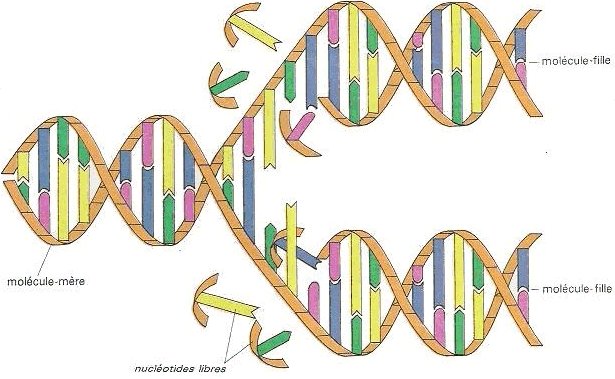

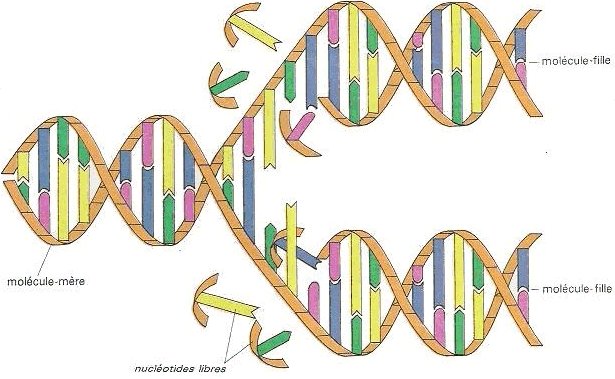

Lors de la réplication de l’ADN avant que la cellule ne se divise en

deux cellules filles. L’ADN (c'est-à-dire le programme génétique) d’une

cellule de réplique (on pourrait faire l’analogie avec une

" photocopie ") de façon à ce que les deux

cellules filles héritent du même programme génétique que la cellule

mère dont elles sont issues. La copie n’est pas toujours parfaitement

identique à l’original. On compte, en moyenne une mutation pour un

million de réplications (mais ce taux est variable selon les

organismes). C’est dans cet unique cadre que l’environnement joue un

rôle : les agents mutagènes augmentent le taux de mutation de l’ADN

(mais il n’est pas responsable des mutations, il ne fait qu’amplifier

le phénomène).

Lors de la réplication de l’ADN avant que la cellule ne se divise en

deux cellules filles. L’ADN (c'est-à-dire le programme génétique) d’une

cellule de réplique (on pourrait faire l’analogie avec une

" photocopie ") de façon à ce que les deux

cellules filles héritent du même programme génétique que la cellule

mère dont elles sont issues. La copie n’est pas toujours parfaitement

identique à l’original. On compte, en moyenne une mutation pour un

million de réplications (mais ce taux est variable selon les

organismes). C’est dans cet unique cadre que l’environnement joue un

rôle : les agents mutagènes augmentent le taux de mutation de l’ADN

(mais il n’est pas responsable des mutations, il ne fait qu’amplifier

le phénomène).

|

|

|

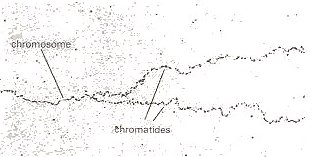

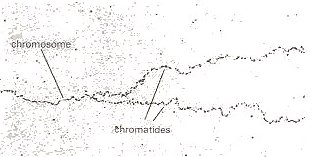

On voit sur l'électronographie de droite

(document obtenu en microscopie électronique) qu'un chromosome

(molécule d'ADN condensée) se réplique. Initialement constitué

d'une seule chromatide, il passe à deux chromatides qui sont

identiques en terme de séquence nucléotidique. Pour assurer

cette réplication à l'identique, les deux chaînes

complémentaires de l'ADN sont séparées puis servent, chacune

séparément, de modèle pour reconstituer deux brins d'ADN

complets. Toue cette opération se déroule avec l'intervention de

nombreuses enzymes. |

|

Lorsque l’organisme est soumis à des radiations, l’environnement

est ici directement responsable des mutations qui n’auraient pas eu

lieu en absence de ce type de rayonnement. Le taux de mutation dû aux

divers types de rayonnement est difficilement quantifiable, surtout en

ce qui concerne le rayonnement " naturel " (en

dehors de la radioactivité issue de la technologie humaine).

Lorsque l’organisme est soumis à des radiations, l’environnement

est ici directement responsable des mutations qui n’auraient pas eu

lieu en absence de ce type de rayonnement. Le taux de mutation dû aux

divers types de rayonnement est difficilement quantifiable, surtout en

ce qui concerne le rayonnement " naturel " (en

dehors de la radioactivité issue de la technologie humaine).

Les mutations ne

font pas apparaître de nouveaux gènes au sens strict du terme, mais de

nouvelles versions de ces gènes que l’on appelle allèles. Un gène

est en effet défini par une séquence particulière en nucléotides

mais également par sa position précise sur un chromosome (filament d’ADN

condensé). Donc deux séquences qui se trouvent à la même place, ou

même locus, sur deux chromosomes identiques, correspondent au même

gène .Si les deux séquences ne sont pas tout à fait identiques,

c’est qu’il s’agit de deux versions du même gène, de deux

allèles. Les mutations ne

font pas apparaître de nouveaux gènes au sens strict du terme, mais de

nouvelles versions de ces gènes que l’on appelle allèles. Un gène

est en effet défini par une séquence particulière en nucléotides

mais également par sa position précise sur un chromosome (filament d’ADN

condensé). Donc deux séquences qui se trouvent à la même place, ou

même locus, sur deux chromosomes identiques, correspondent au même

gène .Si les deux séquences ne sont pas tout à fait identiques,

c’est qu’il s’agit de deux versions du même gène, de deux

allèles.

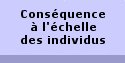

Nouveau problème : si les mutations

font apparaître uniquement des nouvelles versions de gènes existants,

alors les mutations font apparaître de nouvelles caractéristiques chez

les individus d’une même espèce, mais pas d’espèce nouvelle. Cela

restreint les modalités de l’évolution. Comment apparaît une

nouvelle espèce ?

Les duplications permettent une complexification des génomes

Les duplications permettent une complexification des génomes

La découverte de gènes différents (à des

positions différentes sur le(s) chromosome(s) ) mais aux séquences

très proches a permis de montrer que les gènes avaient la possibilité

de se dupliquer. Les mécanismes de duplication des gènes sont

maintenant connus (" accidents " de méiose…) :

on a ainsi mis en évidence plusieurs familles de gènes, tous

différents en terme de position sur le(s) chromosome(s), mais proches

en terme de séquence. On parle d’ailleurs de " familles

multigéniques " : tous les gènes d’une même famille

multigénique sont le résultat d’une histoire évolutive dans

laquelle, à partir d’un même gène ancestral (ou gène ancêtre)

sont apparus plusieurs autres gènes par des duplications successives.

Les gènes dupliqués évoluent alors indépendamment les uns des autres

en subissant des mutations au hasard (cela renforce d’ailleurs la

notion de hasard ou contingence puisque deux gènes ayant exactement les

mêmes séquences, dans une même cellule, subissent des mutations

différentes).

Résumons Résumons

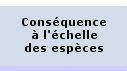

Les mutations des gènes font apparaître de nouvelles versions de

ceux-ci : les allèles. On parle alors d’innovation génétique

Les mutations des gènes font apparaître de nouvelles versions de

ceux-ci : les allèles. On parle alors d’innovation génétique

Les duplications des gènes font apparaître de

nouveaux gènes : des gènes dits homologues faisant partie d’une

famille multigénique. On parle alors de complexification des génomes. Les duplications des gènes font apparaître de

nouveaux gènes : des gènes dits homologues faisant partie d’une

famille multigénique. On parle alors de complexification des génomes.

Les deux phénomènes sont indissociables pour rendre compte, d’un

point de vue génétique, de l’évolution des êtres vivants avec d’un

coté l’apparition de nouvelles espèces et de l’autre une

diversité des individus d’une même espèce.

Les deux phénomènes sont indissociables pour rendre compte, d’un

point de vue génétique, de l’évolution des êtres vivants avec d’un

coté l’apparition de nouvelles espèces et de l’autre une

diversité des individus d’une même espèce.

|