des phénotypes

L'ensemble des

caractéristiques morpho-anatomiques, physiologiques et comportementales

d'un individu est appelé phénotype. Ainsi son plan d'organisation, sa

taille, sa couleur, son groupe sanguin... constituent-ils des éléments

du phénotype. La variabilité intraspécifique nécessaire aux processus

évolutifs peut être qualifiée de variabilité phénotypique. La

comparaison des phénotypes entre espèces est à la base de la

classification phylogénétique des êtres vivants.

Les différentes échelles d'étude

du phénotype Les différentes échelles d'étude

du phénotype

Le phénotype peut

se définir aux différentes échelles de l'organisation du vivant. Les

techniques d'observation déterminent alors la nature du phénotype

décrit. La simple observation morpho-anatomique, physiologique ou

comportementale de l'individu donne accès au phénotype macroscopique.

Les techniques fondées principalement sur la microscopie donnent accès

au phénotype cellulaire. Enfin les techniques biochimiques permettent

d'appréhender le phénotype moléculaire.

Les différents niveaux de définition d'un phénotype sont évidemment liés

entre eux. Puisque les molécules interviennent dans les structures et

les activités cellulaires, le phénotype moléculaire conditionne le

phénotype cellulaire. Puisque les organismes sont constitués de cellules

fonctionnant de façon parfaitement intégrée, le phénotype cellulaire a

des répercutions sur le phénotype macroscopique.

Phénotype, gènes et environnement Phénotype, gènes et environnement

Les gènes codent pour des protéines qui

sont responsables de l'établissement du phénotype. Néanmoins,

l'intervention d'une protéine dans la réalisation du phénotype est

elle même dépendante de facteurs environnementaux. Certains

facteurs de l'environnement peuvent modifier directement le génotype :

la fréquence des mutations peut en effet varier selon la

présence d'agents mutagènes de l'environnement.

Certains facteurs de l'environnement

peuvent modifier un phénotype sans changer le génotype : par

exemple la mutation drépanocytaire du gène de la b

globine donne toujours une hémoglobine anormale HbS. Mais c'est

seulement si la température s'élève, si la concentration en O2

diminue ou par déshydratation que cette hémoglobine se polymérise.

De même , l'existence de gènes

de prédisposition à tel ou tel caractère (par exemple :

apparition du cancer colorectal) est établi par des données

statistiques ou génétiques. Porter un gène qui prédispose à une

maladie donne une plus grande probabilité de développer celle-ci. Mais

cela n'est pas obligatoire : il faut que des facteurs environnementaux

interviennent pour le déclenchement de celle_ci.

Finalement, il apparaît que

l'élaboration d'un phénotype est le résultat de relation complexes

entre gènes et environnement :

-

certains phénotypes ne sont l'expression que d'un

seul gène

-

d'autres caractères viennent de l'expression de

plusieurs gènes

-

des phénotypes apparaissent en fonction de

l'environnement

Phénotypes et classification

phylogénétique Phénotypes et classification

phylogénétique

A l'échelle macroscopique

A l'échelle macroscopique

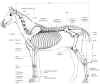

Organisation interne Organisation interne

|

Le plan d’organisation correspond à l’organisation générale du

corps, c’est à dire la disposition des organes les uns par rapport

aux autres et par rapport aux grands axes du corps (axes de polarité).

Malgré la diversité des organes

observés chez les vertébrés (présence ou absence, forme,

taille…) on remarque que ces organes ont dans les grandes

lignes, la même disposition les uns par rapport aux autres et par

rapport aux axes de polarités : ils ont le même plan d’organisation.

Ces remarquables similitudes des

plans d’organisation des vertébrés illustrent bien qu’ils

ont une origine commune et donc un ancêtre commun.

|

|

|

|

|

|

|

| Poisson (carpe) |

Amphibien

(grenouille) |

Reptile

dinosaurien (compsognathus) |

Oiseau (poule) |

Mammifère

(cheval) |

L'observation des squelettes de Vertébrés permet de

constater rapidement des points communs et des différences :

-

ici on constate que les 5 animaux présentés

partagent tous la présence d'une colonne vertébrale

-

tous, sauf le poisson, sont tétrapodes

-

le reptile et l'oiseau ont des squelettes très

ressemblants (forme du bassin...)

Ces constats seront à la base de l'élaboration d'arbres

phylogénétiques symbolisant les divers liens de parenté entre eux.

Des comparaisons concernant

l'architecture générale du squelette interne permet également de

montrer que tous les vertébrés présentent un même plan d’organisation

définit par trois axes de polarité :

-

L’axe antéro-postérieur , passant par la

colonne vertébrale et allant de la tête à la queue.

-

L’axe dorso-ventral , passant du dos au ventre

et perpendiculaire au premier

-

L’axe droite-gauche .

Le corps peut-être divisé en 2 moitiés

semblables, droite et gauche, selon un plan passant par la colonne

vertébrale : le plan de symétrie bilatérale.

Membres antérieurs des Vertébrés

Membres antérieurs des Vertébrés

De la même façon il est possible de comparer, non plus

l'organisme dans sa totalité, mais certaines parties de celui-ci. C'est

le cas avec la comparaison des membres antérieurs des vertébrés. On

remarque par ces comparaisons une même organisation générale des

membres (même plan d'organisation).

Les développements embryonnaires

Les développements embryonnaires

Les Vertébrés possèdent un même plan d'organisation :

celui-ci se met en place au cours de l'embryogenèse.

Malgré des différences importantes, au

début et à la fin du développement, les embryons des vertébrés

passent tous par un stade de développement semblable.

Au sein des vertébrés, les étapes de

développement embryonnaire sont communes (Segmentation, gastrulation,

organogenèse). Il existe donc dans la cellule œuf un programme qui

contrôle le développement pendant lequel apparaît le plan d’organisation :

c’est le programme génétique de développement embryonnaire (sous

commande des gènes homéotiques) qui permet la mise en place des axes

de polarité et du plan de symétrie autour desquels s'organise

l'embryon puis tout l'organisme.

Les mécanismes identiques de

développement embryonnaire témoignent d’une parenté entre les

différents groupes de vertébrés.

A l'échelle moléculaire

A l'échelle moléculaire

Le phénotype, à l'échelle moléculaire, correspond aux

différentes protéines fabriquées sous la commande d'un programme

génétique : le phénotype d'un organisme est conditionné par les

protéines qu'il possède. les protéines sont des molécules qui

résultent de la transcription puis de la traduction de différents

gènes de l'ADN : ce sont des polymères d'acides aminés organisés en

ce que l'on appelle des "chaînes polypeptidiques" (la liaison

entre chaque acide aminé est une liaison peptidique). L'ordre

d'enchaînement des acides aminés va, en partie, conditionner la forme

spatiale de la protéine associée (la protéines correspond donc à la

chaîne polypeptidique, une fois que cette dernière a acquis une forme tridimensionnelle).

cette structure tridimensionnelle vient des repliements possibles de la

chaîne qui sont la conséquence des liaisons fortes ou faibles que les

différents acides aminés effectuent entre eux.

Il existe une variabilité des phénotypes moléculaires

que l'on nomme des phénotypes moléculaires alternatifs. C'est le cas,

par exemple, de la béta-globine qui présente différentes versions

dont la plupart sont à l'origine de maladies héréditaires graves

(drépanocytose et thalassémies) :

-

une forme "normale" de 146 acides aminés

-

une forme anormale de 146 acides aminés mais dont le

6ième acide aminé est différent (une valine remplace l'acide

glutamique)

-

des formes anormales de 16 à 58 acides aminés au

lieu des 146 attendus)

La forme spatiale des protéines conditionnant leur mode

de fonctionnement (et dans ce cas il s'agit de la majorité des

réactions biochimiques cellulaires), des variations de phénotypes

moléculaires engendrent des modifications de phénotypes cellulaires et

macroscopiques.

Parce que les protéines présentent des séquences en

acides aminés(et donc comparables entre elles), qu'elles sont une

expression du génotype (et donc associées à l'hérédité) et

qu'elles présentent à la fois des différences et des ressemblances,

ce matériel sera utilisé pour retrouver des liens de parenté.

Remarque : on parlera de molécules homologues s’il

y a similitude des séquences : il faut au moins 20% de similitude des

séquences pour pouvoir effectuer des "liens de parenté"

entre ce type de molécules.

|