|

|||||||||||

|

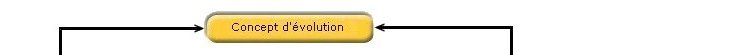

Le concept d'évolution

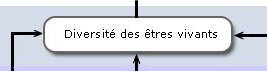

Face à cette interrogation sur le vivant deux fois millénaire, le concept d'évolution n'a qu'une centaine d'années d'existence. En reliant l'histoire du monde vivant à sa diversité actuelle, la théorie de l'évolution se donne comme objectif d'éclairer scientifiquement l'état de la nature. La diversité du vivant est devenue objet de science.

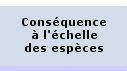

Les grandes religions du texte proposent une explication à l’origine du monde vivant basée sur la Création. Longtemps le discours créationniste a été un obstacle à l’idée d’évolution. Actuellement nous assistons à un renouveau du créationnisme (néocréationnisme, Dessein Intelligent…). Les nouveaux créationnistes réfutent les thèses évolutionnistes en montrant ce que la théorie de l’évolution n’explique pas et en proposant une seule explication, celle d’une ou de plusieurs créations divines à l’origine de la diversité du monde vivant. L’unité des êtres vivants n’est pas mentionnée puisqu’ils réfutent les liens de parenté entre les êtres vivants. Les créationnistes cherchent également à ce que leurs idées soient enseignées au même titre que la théorie de l’évolution, comme une théorie alternative. L’immense majorité des scientifiques disent qu’il y a un danger pour la laïcité dans cet intrusion du religieux dans la science. En effet, la théorie de l’évolution est une théorie scientifique, c'est-à-dire qu’elle s’est construite à partir de multiples données d’observation, que cette théorie a été mainte fois revue, améliorée et confirmée à partir de découvertes couvrant aussi bien que l’anatomie comparée, la géochimie isotopique, la paléontologie, la stratigraphie, la biologie cellulaire et moléculaire, la génétique… Les idées créationnistes ne reposent en fait que sur des textes révélés, on ne peut pas parler de démarche scientifique. Chaque idée est respectable dans son ensemble mais il faut éviter toute confusion entre science et religion : ni les objectifs ni les méthodes ne correspondent. Il n’y a pas de débat ou d’opposition à avoir sur ce terrain.

|

|||||||||||

|

|

Au cours du 18ième siècle des tentatives de datation de notre planète ont été tentées en se basant sur des vitesses de refroidissement de boules de roches portées à blanc (Newton, Buffon) : les âges obtenus par ces modèles ont portés l’âge de la Terre à 50 000 ans puis un million d’années. Au 19ième siècle, en se basant sur les gradients de température d’un corps se refroidissant, Kelvin trouva un âge compris entre 24 et 400 millions d’années Ces derniers âges, même si la marge d’erreur semble phénoménale, devenaient compatibles avec les durées nécessaires pour une évolution des êtres vivants. |

![]() Le concept de

génération spontané

Le concept de

génération spontané

La pensée évolutive n'est pas compatible avec le concept de génération spontanée

qui fausse la vision que l'on peut avoir des filiations entre les espèces. Le

concept de la génération spontanée sera progressivement battu en brèche par

Malpighi (1628 - 1694), Spallanzani (1729 - 1799), question close par les

travaux de Pasteur (1822 - 1895).

![]() Des connaissances sur la procréation et les lois de l'hérédité

Des connaissances sur la procréation et les lois de l'hérédité

|

|

Il ne peut y avoir d’évolution que si des parents

transmettent une innovation à leur descendance. C'est une idée centrale

de la théorie de l'évolution développée par Darwin dans son

livre "De l'origine des espèces" (1859), sous l'appellation

de descendance avec modifications. Darwin postule ainsi le

passage, pour un caractère héréditaire, d'un état primitif ou

ancestral à un état dérivé. Plusieurs champs disciplinaires de la biologie sont concernés quand on traite de la reproduction sexuée : la biologie cellulaire avec la distinction entre les cellules somatiques (du grec " soma " : " le corps ") et les cellules germinales (à l’origine des gamètes), la génétique qui précise, entre autres, les modalités de l’hérédité avec la transmission de génotypes et leur réalisation en phénotype. Ce n’est qu’à la fin du 19ième siècle que des découvertes ont permis de poser les bases de la génétique (Mendel) et au 20ième siècle que des mécanismes à l’origine de l’innovation ont été mis à jour. |

![]() La théorie

de l'évolution : trois modèles complémentaires

La théorie

de l'évolution : trois modèles complémentaires

C'est avec Lamarck et Darwin que naît véritablement la pensée évolutive, pensée rendue possible nous l'avons vu par le franchissement d'un certain nombre d'obstacles épistémologiques. La théorie actuelle de l'évolution n'est pas, contrairement à d'autre théories scientifique comme par exemple la théorie de la tectonique des plaques, une théorie complètement achevée et cohérente. Elle est constituée de trois modèles complémentaires qui ne s'excluent pas mutuellement mais dont la cohérence générale n'est pas encore démontrée. Ainsi devrait-on parler "des théories de l'évolution" plutôt que de "la théorie de l'évolution".

![]() le modèle néodarwinien

le modèle néodarwinien

|

|

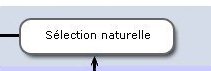

Ce modèle est au coeur de la théorie synthétique de l'évolution également appelée théorie néodarwinienne de l'évolution. La théorie synthétique de l'évolution fut nommée ainsi par Julian Huxley en 1942 et construite plus particulièrement par Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr et George Gaylord Simpson entre 1942 et 1950. Elle est basée sur l'intégration à la théorie darwinienne de la théorie de l'hérédité mendélienne , ainsi que sur les progrès de la génétique des populations. Mutation et sélection y sont deux mots clés importants pour expliquer les processus évolutifs. Ils rappellent que la valeur évolutive d'une innovation par mutation dépend des conditions de l'environnement. L'innovation génétique peut se répandre ou non dans une population suivant qu'elle confère ou non une plus grande capacité de survie ou de reproduction : c'est la sélection naturelle. Lorsque l'ensemble des individus qui constituent une espèce forme plusieurs populations isolées, chacune de ces populations peut acquérir des caractères particuliers et donner naissance à des variétés différentes au sein de la même espèce. Si ces variations sont, par la suite, dans l'impossibilité de se croiser, elles divergent de plus en plus et finalement deviennent interstériles : elles constituent alors des espèces distinctes. |

![]() le modèle neutraliste

le modèle neutraliste

|

|

La théorie neutraliste de l'évolution moléculaire proposée par le généticien japonais Motoo Kimura en 1970, repose sur l'idée que certaines mutations génétiques entraînent des changements au niveau moléculaire (protéines) qui sont neutres au regard de la sélection naturelle. Cela signifie que l'évolution, au niveau moléculaire (gènes et protéines), doit au moins autant sinon plus au hasard (c'est-à-dire à une dérive génétique aléatoire) qu'à la sélection naturelle. Bien que certains scientifiques aient perçu cette théorie comme anti-Darwinienne, Kimura et la plupart des biologistes évolutionnistes actuels s’accordent à dire que les deux modèles sont compatibles. |

![]() le modèle des équilibres ponctués

le modèle des équilibres ponctués

|

|

En 1972, S. J. Gould et N. Eldredge publient

leur théorie des équilibres ponctués destinée à combler ce qui est pour

eux une faille de la théorie synthétique de l'évolution. Les

paléontologues (comme Simpson) affirmaient en effet que l'on devrait

voir les espèces se transformer toujours très graduellement, et que l'on

devrait donc trouver des fossiles correspondant à toutes les étapes de

la spéciation. Le registre fossile n'infirme pas cette hypothèse mais ne

la vérifie pas aussi complètement que les darwiniens l'auraient

souhaité. Le nombre de fossiles que l'on pourraient qualifier de formes

intermédiaires est très faible et cette faiblesse a toujours été

abondamment utilisée par les adversaires créationnistes de la théorie

synthétique de l'évolution. S'appuyant sur les mécanismes de la

spéciation par isolement géographique de la théorie synthétique,

Eldredge et Gould remarquent que l'effectif réduit et l'isolement qui

donnent naissance à une nouvelle espèce ont pour conséquence une

probabilité de fossilisation extrêmement faible. Inversement les formes

vivantes qui laissent des traces fossiles sont celles dont les effectifs

et les aires de répartition sont le plus importantes et leur abondance

est un frein à toute évolution rapide et massive. |