La transmission DES CARACTERES

La plupart des élèves ont vision Lamarckienne de

l'évolution. Quand on leur demande d'expliquer comment un long cou est

apparu chez les girafes, ils répondent que celles-ci se sont adaptées

en allant chercher les feuilles de plus en plus haut dans les arbres

(concept ancien de "la fonction créé l'organe"). Ils

considèrent donc que des caractères acquis durant la vie, par

adaptabilité à un type d'environnement, se transmettent à la

descendance. Ils sont donc dans l'idée qu'il existe une

"hérédité des caractères acquis".

Deux arguments peuvent perturber cette conception de

l'évolution :

-

tout d'abord une question : un talent se transmet-il

? un virtuose du violon aura-t-il des enfants obligatoirement

virtuoses à leurs tour ?

-

ensuite la compréhension des modalités de la

transmission de l'information génétique

Une

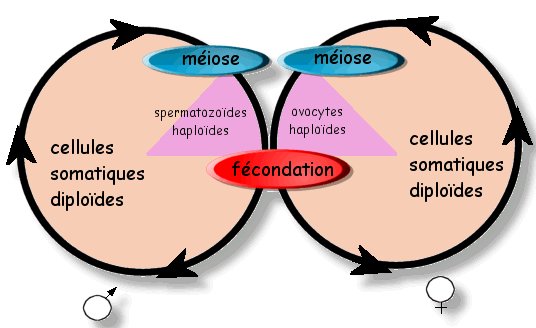

transmission de cellules sexuelles haploïdes Une

transmission de cellules sexuelles haploïdes

|

On sait que la reproduction sexuée comporte une

phase d'union de deux cellules appelée fécondation. Or une

espèce se distingue par son matériel génétique et, en l'occurrence,

son caryotype : chaque espèce a un caryotype précis qui ne peut

différer entre deux individus que s'ils sont de sexe opposé

(différence entre les chromosomes X et Y par exemple).

Une espèce diploïdes est ainsi nommée si les individus de

cette espèce sont constitués majoritairement de cellules

diploïdes, c'est à dire comportant des paires de chromosomes

homologues. C'est le cas de l'espèce Humaine et de tous les

animaux. Il existe des espèces haploïdes qui présentent, à

l'inverse, un cycle de vie dont les individus sont constitués de

cellules ayant des chromosomes en uniques exemplaires.

|

|

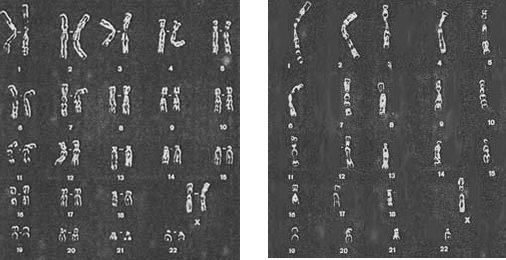

Prenons le cas de l'espèce humaine

caractérisée par des cellules somatiques ("soma" =

"corps") diploïdes et un caryotype avec 23 paires de

chromosomes (caryotype de gauche ci-dessus). Un problème se pose

: si deux cellules diploïdes (à 23 paires de chromosomes)

mettent en commun leur matériel génétique lors de la

fécondation, alors la cellule oeuf issue de cette fécondation

comportera deus fois 23 paires de chromosomes. la cellule oeuf n'a

plus le caryotype de l'espèce. Il faut donc envisager un

mécanisme cellulaire permettant de réduire le nombre de

chromosomes des cellules servant à la reproduction sexuée des

espèces diploïdes. Ce mécanisme existe puisqu'il est maintenant

facile de constater que les cellules sexuelles (gamètes) des

espèces diploïdes ont un caryotype comportant des chromosomes en

simple exemplaire (caryotype de droite sur l'image ci-dessus).

|

|

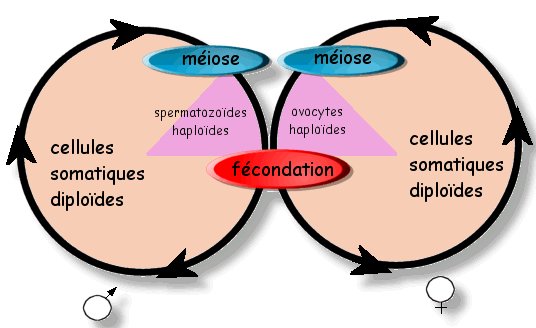

Un organisme diploïde est donc constitué de

cellules somatiques diploïdes. Toutefois un tel individus (quand

il arrive à maturité sexuelle) fabrique, en nombre

limité, des gamètes haploïdes à partir de cellules

diploïdes. Le mécanisme permettant de transformer des

cellules comportant des paires de chromosomes en cellules

contenant des chromosomes en simple exemplaire se nomme la

méiose.

La méiose est un ensemble de deux divisions

cellulaires successives précédé d'une seule réplication de

l'ADN. Elle aboutit à la formation de quatre cellules haploïdes

à partir d'une seule cellule diploïde.

chez l'Homme, la méiose ne touche que les

cellules dites germinales (qui sont diploïdes) afin de les

transformer en cellules sexuelles (spermatozoïdes ou ovocytes

selon le sexe). Ainsi la fécondation s'effectue entre des

cellules haploïdes et aboutit donc à la formation d'une cellule

oeuf diploïde, rétablissant par là même le caryotype de

l'espèce.

Le cycle de développement de toutes les

espèces à reproduction sexuée est marqué par l'alternance

d'une phase diploïde et d'une phase haploïde.

|

-

La méiose est donc un mécanisme cellulaire

permettant le passage de la diploïdie à l'haploïdie

-

La fécondation de deux gamètes haploïdes rétablit

la diploïdie

-

Les deux phénomènes sont interdépendant dans un

cycle de vie d'une espèce à reproduction sexuée, l'association

des deux phénomènes permettant ainsi une stabilité des caryotypes

des espèces.

La méiose :

une double division cellulaire permettant le passage à l'haploïdie La méiose :

une double division cellulaire permettant le passage à l'haploïdie

|

Le schéma ci-contre montre sommairement quelques

phases de la méiose. On remarque que la méiose est une succession de deux divisions

cellulaires précédées d'une seule phase de réplication (ou

duplication) de l'ADN.

Ainsi, à partir d'une cellule diploïde, comportant des paires

de chromosomes à deux chromatides :

-

une première division va séparer la cellule initiale en

deux cellules comportant des chromosomes en simple exemplaires

mais toujours à deux chromatides (séparation des chromosomes

homologues en deux lots égaux)

-

une seconde division va séparer les chromatides de chaque

chromosome en deux lots égaux.

-

il y a donc, au final, fabrication de 4 cellules haploïdes

contenant des chromosomes en simple exemplaire et à une

chromatide

|

Réponse au

problème de l'hérédité des caractères acquis Réponse au

problème de l'hérédité des caractères acquis

On comprend que l'innovation génétique (qui a pour

origine des mutations de l'ADN) ne peut se transmettre à la descendance

que via des cellules sexuelles. Ces cellules sexuelles n'ont évidemment

aucun lien direct avec l'environnement (en revenant à nos

girafes, il est difficile de s'imaginer qu'une utilisation fréquente du

cou puisse modifier le contenu de l'information génétique des

gamètes).

De même, des mutations affectant les cellules germinales

(à l'origine des gamètes) ont la possibilité d'être transmises à la

descendance mais n'auront aucune chance d'avoir des conséquences sur le

phénotype du porteur de ces gamètes (sauf s'il s'agit d'une mutation

cancérigène).

Donc, seules les mutations affectant les cellules

germinales (et non somatiques) ont des chances de devenir héréditaires

et ainsi de "rentrer" dans l'évolution des populations. En

effet, un individu issu d'un gamète comportant une mutation

particulière aura toutes ses cellules (y compris somatiques) porteuses

de cette innovation (toutes ses cellules sont issues des divisions à l'identique

de la cellule oeuf originelle). cela implique que cet individu, quand il

fabriquera à son tour ses propres cellules sexuelles, elle seront

toutes porteuse de la mutation. Ainsi l'innovation génétique se répand

dans la population, génération après génération.

La

disjonction des allèles La

disjonction des allèles

Si la méiose peut être considérée comme un mécanisme

participant à la stabilité de l'espèce parce qu'elle permet le

maintien des caryotype (en association avec la fécondation), on peut

également considérer qu'elle à l'origine d'une certaines variabilité

génétique.

En effet lors des différentes phase de la méiose, des

chromosomes homologues vont être séparés. Ces chromosomes homologues

(d'une même paire) comportent bien les mêmes gènes mais ils sont

issus de deux gamètes différents à l'origine : un des deux

chromosomes d'une même paire à pour origine un gamète paternel et

l'autre est d'origine maternelle. Ainsi les gènes des chromosomes

homologues sont les mêmes mais peuvent présenter des versions

différentes appelées allèles.

La séparation des chromosomes homologues (en première division

de méiose) s'effectue de manière aléatoire entre les chromosomes de

paires différentes.

Par exemple :

-

le chromosome 1 paternel (1p) sera obligatoirement

séparé du chromosome 1 maternel (1m)

-

le chromosome 2 paternel (2p) sera obligatoirement

séparé du chromosome 2 maternel (2m)

-

mais 1p peut aussi bien se retrouver dans un lot

avec 2p aussi bien qu'avec 2m : cette répartition aléatoire

des chromosomes non homologues est appelé brassage

interchromosomique.

De plus, en début de méiose, les chromosomes homologues

s'apparient (réunion par paires d'homologues). Lors de cet appariements,

les chromatides de ces chromosomes se croisent et peuvent s'intervertir

(on parle de "crossing over"), créant ainsi des nouveaux

chromosomes à la fois porteurs d'informations d'origine paternel et

d'origine maternelle. On parle alors de brassage intrachromosomique.

Ces brassages des chromosomes ne fabriquent pas

d'innovation génétique au sens strict : il n'y a en effet pas de

nouveaux gènes ou allèles créés par un tel brassage. Par contre ces

brassages permettent l'apparition de nouvelles associations d'allèles,

dans les gamètes, qui n'existaient pas chez les parents. Ainsi chaque

gamète est différent du gamète voisin (cela explique par ailleurs

pourquoi des faux-jumeaux, issus de gamètes différents, ne se

ressemblent pas : les nouvelles associations d'allèles sont multiples :

une chance sur 300 millions que les deux spermatozoïdes à l'origine

des deux enfants présentent la même association d'allèles).

Pour conclure, le brassage génétique lors de la méiose

est donc à l'origine d'une variabilité des génomes. On peut

également dire que la fécondation va amplifier cette variabilité en

réunissant au hasard deux gamètes issus d'individus différents.

|

Télécharger une application présentant le double

brassage des chromosomes lors de la méiose |

|

|