|

||||||

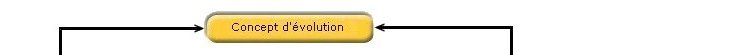

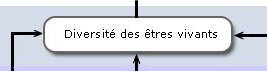

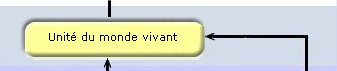

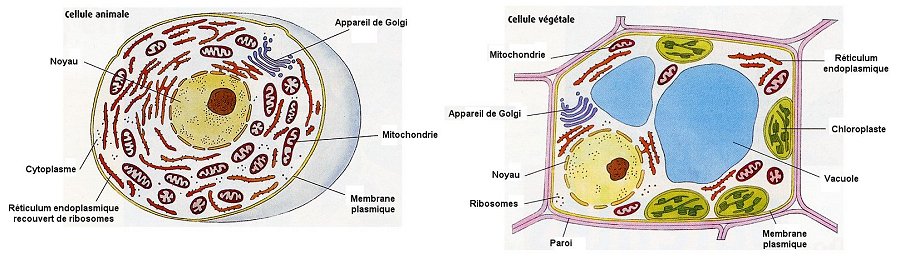

Unité du monde vivantMalgré leur extraordinaire diversité, les êtres vivants possèdent des propriétés fondamentales communes. A l'échelle des organismes, on constate une étonnante unicité de structure et de fonctionnement qui se manifeste à travers les plans d'organisation mais surtout à travers le concept de cellule, unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Tous les organismes disposent également, au sein des cellules qui les constituent, un génome constitué d'acides nucléiques. La prise de conscience de cette unité constatée à l'échelle des organismes, des cellules et de la molécule d'ADN permet de dégager les notions de patrimoine génétique et d'origine commune des espèces. Rappelons que l'espèce est l'unité biologique de base de la classification du monde vivant et que c'est à son niveau que s'élaborent les modèles qui constituent la théorie de l'évolution.

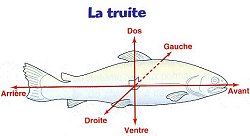

A l’échelle des organismes

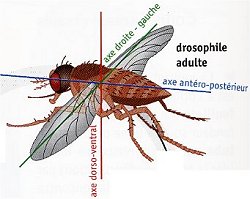

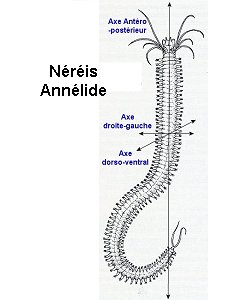

pluricellulaires, on distingue deux grands plans d’organisation :

A l’échelle des molécules, on trouve

une grande unité de composition chimique des cellules :

Les acides nucléiques constituent le génome de la cellule. Le génome a un mode semi conservatif de réplication dont les modalités présentent de nombreuses ressemblances quelque soit la cellule observée. Il est transcrit puis traduit en protéines constituées de 20 acides aminés universels. Le système de transcription-traduction est très similaire d'un organisme à un autre. De nombreuses fonctions liées au génome ont gardé une homologie frappante dans tout le règne animal voire vivant comme la réplication, la réparation d'ADN lésé, les voies de synthèse des acides aminés et des bases nucléiques, la division cellulaire autant méiose que mitose chez les cellules eucaryotes. Les principaux atomes constitutifs de ces molécules sont le carbone (C), l’hydrogène (H), l’oxygène (O), l’azote (N), le phosphore (P) et le souffre (S).

On doit à Linné une première définition de l'espèce. Il réunissait dans une même espèce tous les individus qui se ressemblaient suffisamment pour être désignés sous le même nom. A l'époque régnait une conception créationniste et fixiste du monde vivant. Du fait de leur ressemblance, les membres d'une espèce devaient constituer la descendance d'un couple, voire d'un individu (pour les organismes à reproduction uniparentale), apparu lors de la création du monde. L'espèce était ainsi caractérisée par un type : c'est le concept typologique de l'espèce. Selon ce concept, l'identification d'organismes comme membres d'une même espèce reste fondée sur la possession de caractères communs.

L'idée énoncée par Darwin selon laquelle la sélection

naturelle est à l'origine de transformations des espèces au cours du

temps est incompatible avec le concept typologique car il n'y a pas de

sélection possible sans variabilité et la sélection n'est efficace que

si cette variabilité est héréditaire (concept darwinien de modifications

avec descendance). La variabilité à l'intérieur d'une espèce est donc la

règle et non l'exception et c'est même un attribut essentiel de

l'espèce. par conséquent une définition moderne de l'espèce ne peut être

fondée sur la seule ressemblance. Nous disposons actuellement d'un corpus de données

suffisant pour affirmer que le concept biologique de l'espèce recouvre

bien une réalité : les êtres vivants, dans leur grande majorité, se

répartissent dans des espèces séparées les unes des autres par des

barrières d'isolement reproductif. Certaines de ces barrières sont

parfaitement étanches ; d'autres ne le sont pas tout à fait, mais

suffisent à maintenir une discontinuité définitive entre patrimoines

génétiques. La délimitation concrète des espèces est souvent malaisée.

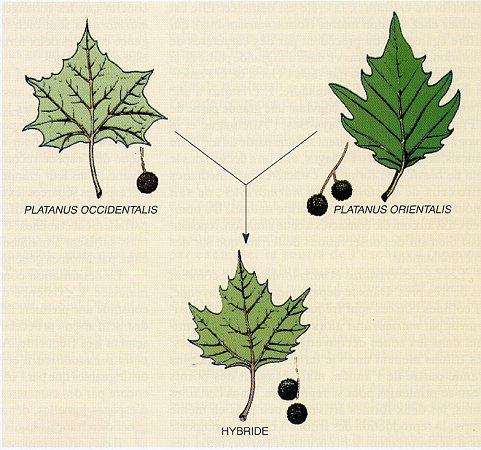

L'existence d'hybrides entre deux formes constitue une première

difficulté. L'absence de caractère distinctif aisément décelable en est

une autre, malheureusement très fréquente. Ainsi, les deux espèces

Drosophila pseudoobscura et Drosophila persimilis ne sont

distinguables que par l'observation des chromosomes ou encore par des

caractères biochimiques : on parle alors d'espèces jumelles,

dénomination due au zoologiste et généticien français Louis Cuénot.

Les situations de ce genre sont assez nombreuses pour conduire certains biologistes à rejeter la définition biologique de l'espèce, comme étant inapplicable sur le terrain. On peut rétorquer, avec E. Mayr, que le fait de ne pas savoir détecter les espèces ne suffit pas à prouver qu'elles n'existent pas. L'existence de situations délicates pour le biologiste était prévisible : la séparation de deux espèces à partir d'une espèce ancestrale n'est sans doute pas toujours un phénomène brutal, mais résulterait dans certains cas de l'accumulation progressive de petites différences. Il doit exister une succession de stades durant lesquels les deux futures espèces sont encore incomplètement différenciées.

|

||||||